Quali sono i comportamenti dei genitori che creano figli insicuri, secondo la psicologia

Se da adulto ti ritrovi a dubitare costantemente delle tue decisioni, a cercare l’approvazione di tutti prima di muovere un passo o a sentirti inadeguato nonostante i successi, potresti essere vittima di quello che gli psicologi chiamano “effetto boomerang genitoriale”. Molte delle nostre insicurezze da grandi hanno radici ben precise nell’infanzia, spesso create involontariamente da genitori che volevano solo il nostro bene.

Non stiamo parlando di genitori cattivi o malintenzionati, ma di pattern comportamentali che, pur partendo dall’amore più puro, finiscono per sabotare la costruzione dell’autostima nei bambini. È un po’ come voler aiutare una pianta a crescere innaffiandola troppo: le intenzioni sono ottime, ma il risultato può essere disastroso.

La buona notizia? Riconoscere questi meccanismi è il primo passo per spezzare cicli generazionali e costruire relazioni più sane. Preparati a un viaggio che potrebbe farti esclamare “Ecco perché sono fatto così!”

L’iperprotezione: quando l’amore diventa una gabbia dorata

Iniziamo dal grande classico: i genitori elicottero. Quelli che volano costantemente sopra la testa dei figli, pronti a intervenire al primo accenno di difficoltà. “Non correre che cadi!”, “Lascia che lo faccio io!”, “Quella persona non mi convince, meglio evitarla!” sono le loro frasi cult.

Secondo le ricerche pubblicate su riviste di psicologia, l’iperprotezione genitoriale crea un meccanismo perverso: il bambino non sviluppa mai fiducia nelle proprie capacità perché non ha mai l’opportunità di sperimentare e sbagliare in autonomia. È come crescere in una bolla di sapone: bellissima e sicura, ma che scoppia al primo contatto con la realtà.

Gli studi sull’attaccamento dimostrano che i figli di genitori iperprotettivi sviluppano spesso quello che viene definito attaccamento insicuro: diventano adulti che dipendono costantemente dall’approvazione degli altri, faticano a prendere decisioni autonome e vivono nel terrore di commettere errori. Praticamente sono come smartphone sempre alla ricerca di una rete WiFi per funzionare.

Il meccanismo è semplice ma devastante: quando un bambino viene costantemente “salvato” dalle difficoltà, il messaggio implicito che riceve è “tu non sei capace di farcela da solo”. Questo crea adulti che hanno difficoltà a gestire stress e ansia, procrastinano le decisioni importanti e sviluppano una bassissima tolleranza alla frustrazione.

L’invalidazione emotiva: quando i sentimenti diventano invisibili

Passiamo a un altro grande classico della psicologia dello sviluppo: l’invalidazione emotiva. Questo termine tecnico descrive quella dinamica in cui i genitori, spesso con le migliori intenzioni di “razionalizzare” il dolore del figlio, finiscono per svalutare sistematicamente i suoi sentimenti.

“Non piangere per così poco!”, “Ma cosa vuoi che sia!”, “I maschi non piangono!”, “Sei troppo sensibile!” sono esempi perfetti di come si possa involontariamente insegnare a un bambino che le sue emozioni non sono valide o importanti.

Le ricerche sulla regolazione emotiva mostrano che l’invalidazione cronica delle emozioni è uno dei principali predittori di problemi emotivi in età adulta. Il bambino impara che i suoi sentimenti sono sbagliati, eccessivi o inappropriati, e inizia a dubitare della propria percezione della realtà. È come crescere con un navigatore che ti dice costantemente che stai andando nella direzione sbagliata, anche quando sai di essere sulla strada giusta.

Il risultato? Adulti che non si fidano delle proprie emozioni, che hanno difficoltà nell’autoregolazione emotiva e che spesso sviluppano ansia e depressione. Perché se da bambino hai imparato che quello che senti “non conta”, da adulto faticherai a prendere sul serio i tuoi bisogni emotivi.

L’invalidazione emotiva non è sempre evidente come un urlo o una critica diretta. Spesso si nasconde dietro frasi apparentemente innocue come “Non essere drammatico”, “Stai esagerando” o “Dovresti essere grato per quello che hai”. A volte è anche non verbale: un sospiro esasperato quando il bambino esprime tristezza, uno sguardo di disapprovazione quando mostra paura.

Il perfezionismo tossico: quando niente è mai abbastanza buono

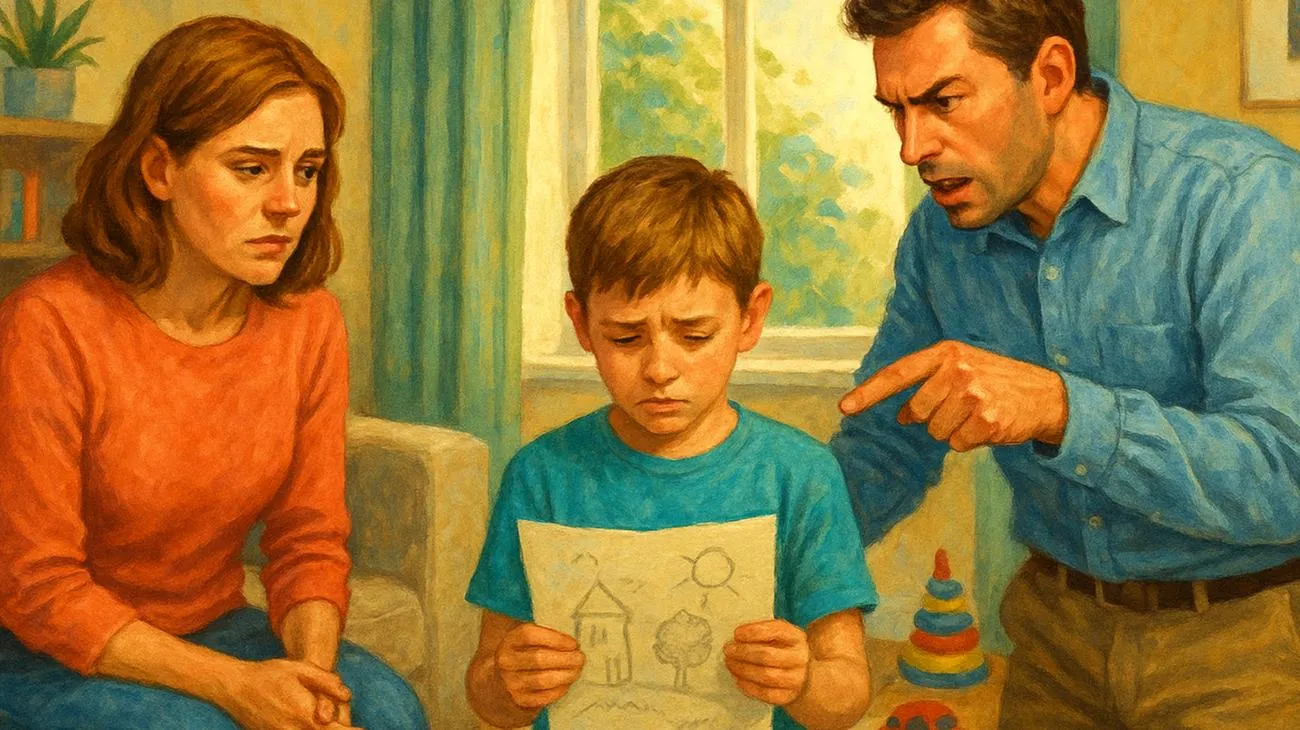

Poi ci sono i genitori che, mossi dal sacrosanto desiderio di vedere i propri figli eccellere, finiscono per creare aspettative irrealistiche di perfezione. “Potresti fare di meglio” diventa il loro mantra, anche quando il bambino ha chiaramente dato il massimo.

Gli studi sul perfezionismo mostrano che questo tipo di dinamica crea quella che viene chiamata “sindrome dell’impostore”: adulti che, nonostante i successi oggettivi, si sentono costantemente inadeguati e temono di essere “scoperti” come dei falliti. È come vivere sempre con la sensazione di indossare un costume che non ci appartiene.

Il perfezionismo genitoriale insegna al bambino che il suo valore come persona dipende esclusivamente dalle sue prestazioni. Non importa quanto sia bravo, gentile o creativo: conta solo il risultato finale. Questi bambini crescono con una voce interna che sussurra costantemente “non sei abbastanza bravo”, “avresti potuto fare di più”, “gli altri sono migliori di te”. Una colonna sonora decisamente poco piacevole per attraversare la vita.

I confronti costanti e il controllo asfissiante

E che dire dei confronti continui? “Guarda tuo fratello come è bravo!”, “Il figlio della signora Maria ha preso tutti dieci!”, “Tua sorella alla tua età era già così responsabile!”. Questi confronti sono come frecce avvelenate che colpiscono direttamente l’autostima del bambino.

La ricerca psicologica è chiara: quando un genitore confronta costantemente il figlio con altri, sta implicitamente comunicando che così come è non va bene, che deve essere diverso per essere amato e accettato. Il bambino inizia a sviluppare quello che gli esperti chiamano “sé condizionale”: si sente degno di amore solo quando corrisponde a determinate aspettative.

Parallelamente, alcuni genitori esercitano un controllo totalitario su ogni aspetto della vita del figlio: dalle amicizie alle attività, dalle scelte alimentari ai vestiti da indossare. “Non puoi uscire con quella persona”, “Questo sport non fa per te”, “Devi studiare medicina, è l’unica strada sicura”.

Questo ipercontrollo impedisce al bambino di sviluppare un senso di autonomia e di identità personale. È come crescere con un telecomando nelle mani di qualcun altro: non impari mai a “cambiare canale” da solo. I figli di genitori eccessivamente controllanti spesso diventano adulti che faticano tremendamente a riconoscere i propri desideri e bisogni.

La negligenza emotiva e la critica costante

Non tutti i comportamenti dannosi sono evidenti. A volte il problema è proprio l’assenza di presenza emotiva. Stiamo parlando di genitori che, pur provvedendo scrupolosamente ai bisogni materiali del figlio, sono emotivamente assenti o indisponibili.

La negligenza emotiva è subdola perché non lascia lividi visibili. Un bambino che cresce in un ambiente emotivamente carente impara che i suoi bisogni affettivi non sono importanti. Sviluppa quella che gli psicologi definiscono “fame emotiva”: da adulto cercherà disperatamente l’attenzione e l’affetto che non ha ricevuto, spesso finendo in relazioni tossiche o eccessivamente dipendenti.

Infine, c’è il pattern della critica sistematica. Genitori che sembrano avere un radar speciale per individuare ogni piccolo errore o imperfezione del figlio, ma che faticano tremendamente a riconoscere e celebrare i suoi successi. “Hai fatto i compiti, ma la scrittura è illeggibile”, “Hai riordinato la camera, ma hai dimenticato sotto il letto” sono esempi tipici.

Un bambino che riceve costantemente critiche sviluppa quella che gli psicologi chiamano “voce critica interna”: da adulto avrà un commentatore spietato nella sua testa che sarà sempre pronto a sottolineare ogni suo difetto o errore. È come avere un hater personale che vive nel tuo cervello e non va mai in vacanza.

La speranza: spezzare il ciclo è possibile

Prima di correre dai tuoi genitori per un confronto drammatico, è fondamentale sottolineare una cosa: la relazione tra comportamenti genitoriali e insicurezza nei figli non è deterministica. Non tutti i bambini reagiscono allo stesso modo, e ci sono moltissimi fattori che influenzano lo sviluppo della personalità, inclusi aspetti biologici, sociali e ambientali.

La stragrande maggioranza dei genitori mette in atto questi comportamenti senza rendersi conto delle possibili conseguenze, spesso ripetendo pattern che hanno vissuto nella propria infanzia. Non si tratta di puntare il dito o cercare capri espiatori, ma di comprendere meccanismi che possono aiutarci a crescere.

La bella notizia è che riconoscere questi pattern è già il primo passo per spezzare cicli generazionali disfunzionali. Che tu sia un genitore che vuole fare meglio o un adulto che cerca di comprendere le proprie insicurezze, la consapevolezza è sempre il punto di partenza per il cambiamento. Non si tratta di raggiungere la perfezione genitoriale, ma di creare un ambiente in cui i bambini possano sviluppare fiducia in se stessi, autonomia emotiva e la capacità di affrontare le sfide della vita con resilienza.

Indice dei contenuti